歐洲最大的木結構建築群

第九天 和平教堂 — 阿德爾斯帕赫岩石城 — 布拉格

目錄:一 波蘭希維德尼察的和平教堂 (Kościół Pokoju w Świdnicy ) ⓵ 三十年戰爭 ⓶ 1648年《威斯特伐利亞合約》的決議之一:興建和平教堂 ⓷ 參觀和平教堂 二 捷克傳統美食午餐 三 捷克阿德爾斯帕赫岩石城 Adršpach Rock Formation 四 夜宿:布拉格Ambassador Prague (5 )

從樂斯拉夫出發,抵達距樂斯拉夫約70公里的希維德尼察和平教堂 (Swidnica) 歐洲最大的木造宗教建築之一。

和平教堂

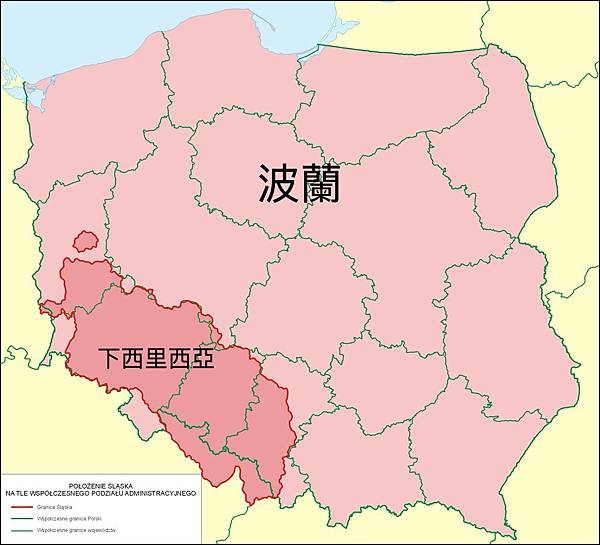

位於波蘭下西里西亞地區的希維德尼察的和平教堂 (Kościół Pokoju w Świdnicy ),是歐洲現存最大的一座木構架教堂之一,也是一座重要的宗教歷史與建築文化遺產。於 2001 年被列為聯合國教科文組織世界文化遺產。

如果不是為了戰爭,就不會有和平教堂

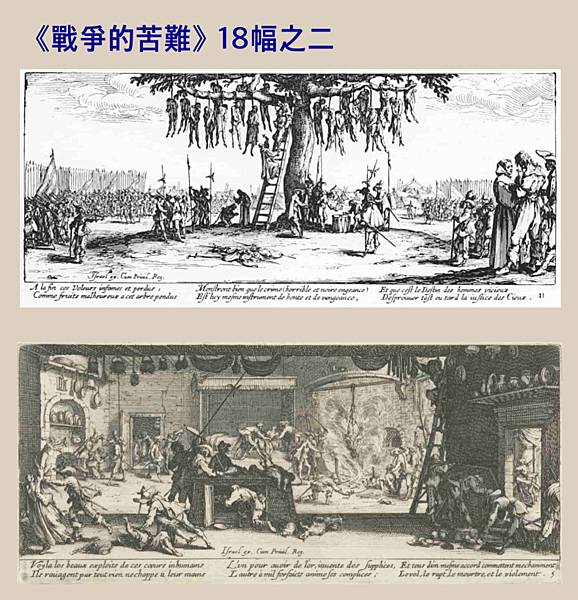

十七世紀前半葉,歐洲經歷了太多野蠻、血腥與殘酷的場景。籠罩歐洲長久的宗教矛盾與權力鬥爭,釀成了「三十年戰爭」。在1618-1648 年的 30年中,有無數的屠殺發生,城堡、村莊、城鎮被毀,整個歐陸有約兩成人口被消滅,有些地區甚至達到六成的人在戰爭中死去。

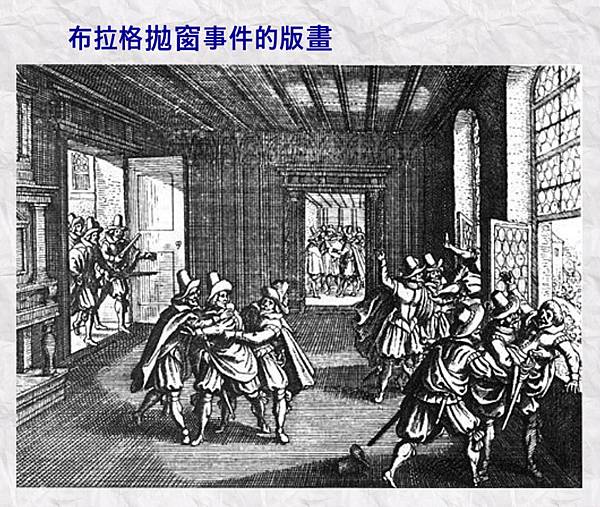

這場戰爭「導火線」,發生在波希米亞 (今之捷克) 的「布拉格拋窗事件」。當地新教貴族 (基督教) 不滿哈布斯堡神聖羅馬帝國皇帝對天主教的偏袒,憤而將皇帝的使者從窗戶扔了出去。此事件徹底點燃積壓已久的宗教矛盾,引爆了戰爭。

法國畫家雅克·卡洛特 (Jacques Callot )1633年繪製了18幅寫實版畫《戰爭的苦難》(Les Grandes Misères de la Guerre)

這場發生在日耳曼地區的戰爭涉及歐洲各國的參與,為了宗教衝突與權力鬥爭的利益,歐洲諸多國家選擇加入新教聯盟或天主教聯盟。1648年,戰爭最終以簽訂《威斯特伐利亞和平條約》(Peace Treaty of Westphalia) 為結束。這份條約結束了長達30年的宗教戰爭,並在一定程度上緩和了天主教與新教 (路德、喀爾文教派都是基督教新教的重要宗派) 之間的緊張關係。

下西里西亞區的和平教堂

1648年《威斯特伐利亞合約》的決議之一,當時的哈布斯堡王朝奧地利皇帝皇帝斐迪南三世 (Ferdinand III) 為了紀念毁滅性戰爭和宗教衝突的結束,皇帝讓下西里西亞新教徒建造三座和平教堂,遺憾的是,能保存至今的僅存兩座,希維德尼察的和平教堂即是其中之一。

然而皇帝對建築規定了一系列嚴苛條件:禁止使用石頭和磚塊作為建築材料;只允許使用木材、泥土等非永久性材料。教堂的外觀不突出,不能建造塔樓或鐘樓。教堂只能選址在城牆外,且需在「炮火射程」以內。建造時間不得超過一年,且建造費用是由社區負擔。

希維德尼察和平教堂建於1656-1658年,是歐洲最大的半木造建築。由當地木匠安德烈亞斯·坎珀 (Andreas Kaember) 根據建築師阿爾布雷希特·馮·塞比施 (Albrecht von Saebisch) 的設計建造而成。

巨大的屋頂傾斜寬闊,這是為了容納內部多層的結構,整體面積為1090平方公尺,可容納約7500人。

和平教堂隱身在一個小巷弄裡,入口處右邊是一間小咖啡館,石板路上鑲嵌著希維德尼察盾形徽章,徽章是「黑鷹」圖案,這是中世紀時期西里西亞的傳統徽章。

教堂建在一個美麗的花園之中,綠樹和鮮花圍繞其中為,增添了ㄧ種迷人的氛圍。

和平教堂內的雙十字墓碑的基督教公墓,在新教傳統中,墓園經常設立在教堂旁邊。

和平教堂外觀

和平教堂的外觀簡潔樸素,一座像農村倉庫般的巨大建築,白色牆面與黑色木樑交織成棋盤格的木桁結構,沒有炫目的裝飾,與傳統的雄偉石造教堂截然不同。(和平條約規定教堂的建築不能用石頭、磚塊、鐘樓)。因此教堂沒有高聳的尖塔和華麗的門面,入口也相對低調、不顯眼。

教堂入口處牆邊並列著許多石碑,這些石碑是路德宗新教重要信徒的墓誌銘、紀念碑或紀念性浮雕,具有宗教、文化與藝術的價值。

開門進入是售票處與展覽區:木製的牆壁及天花板和獨特的窗戶設計,許多藝術作品放置在畫架上展示。中央還有一個金色的洗禮台、一個木製的講道台。此外,天花板上懸掛選一個華麗的水晶吊燈。

兩尊耶穌基督的雕像及一個古老大鐘,很可能是和平教堂過去使用過的舊鐘,保存下來讓參觀者能夠近距離觀賞。古鐘表面有精緻的浮雕和裝飾,顯示出其悠久的歷史及工藝價值。

ㄧ座簡樸莊嚴的木製祭壇,祭壇中央放置了十字架,下方似乎有一本打開的聖經。入門處這個區域的佈置反映了新教路德宗教堂的簡約風格。

教堂內部 - 半木結構建築的奇蹟

一走進教堂,你會立刻被他寬敞的空間和高聳的結構所震撼:雖然完全以木頭、黏土、稻草等材料建造 (因受1648年和平合約的限制),但教堂內部展現出令人驚嘆的結構美學與精緻的雕刻技藝。

壯麗的巴洛克裝飾

四層木製看台環繞著整個主堂,雖然是路德宗教堂 (基督教),卻有濃厚的巴洛克風格,華麗的講壇和主祭壇雕刻得非常精緻,展現了當時的工藝技術。牆壁、天花板及樓座是豐富的彩繪壁畫與金箔浮雕,有著聖經的場景與路德教派的歷史人物。巨大華麗的管風琴也是內部引人矚目的焦點。

精美繁複的巴洛克雕飾,擬仿石材的木雕工藝之細膩,幾可亂真。

希維德尼察教堂的管風琴以其卓越的音質而遠近馳名。自2000年以來,每年一度的約翰·塞巴斯蒂安· 巴哈 (Jan Sebastian Bach)音樂演奏會在這裡舉行,稱為「國際巴哈音樂節」。

牆面上有多座大型長窗,自然光柔和地滲入內部,讓教堂內部隨著時間呈現不同的光影變化,增添一種神聖的氛圍。

在建材與設計的嚴格限制下,教堂實現的藝術與工程奇蹟,簡直無與倫比。它結合了宗教功能、空間美學與木工工藝,展現出信仰在壓迫下依然能創造非凡壯觀的力量。

教堂部分區域會以白色帷幕包覆,工匠們仍持續進行整建維護的工程。

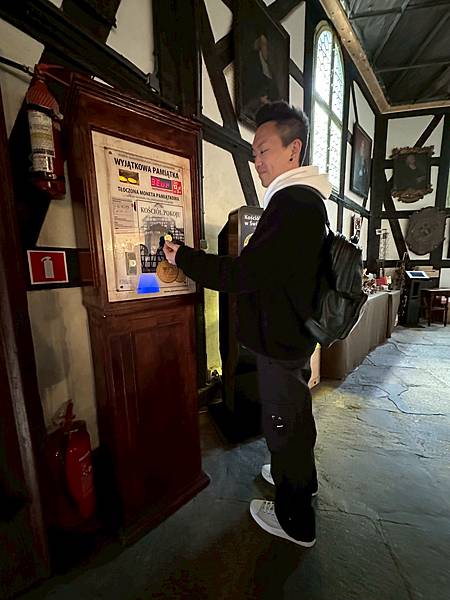

和平教堂內部的紀念幣販售機。機器販售的是以和平教堂為主題的壓鑄紀念幣 (類似壓幣機),幣面上可以看到和平教堂的圖案和文字。遊客可以自己壓製/購買紀念幣留作紀念。

這台壓幣機是許多文化古蹟常見的旅遊設施之一,讓遊客能帶走一個象徵性的紀念品,也是一種支持維護古蹟的小額捐助方式。

1707年經過阿爾特蘭施泰特會議 (Altranstadt Convention) 允許增建塔樓和鐘樓。

和平教堂內部,絢麗豐富的巴洛克式裝飾風格與教堂簡潔的外觀,形成了巨大的對比,同時也與新教教堂 (路德宗,基督教) 素來奉行的簡約純樸風格不盡相符,這樣的反差,是當時新教教派與天主教教派的建築風格相融合的絕佳體現,也是兩個教派之間相互退讓與和解的見證。

山區樹林環繞著捷克的房子,仿若童話般的景色,靜謐而浪漫。

捷克傳統美食午餐

中午在岩石城附近的酒吧餐館 Hostiniec U Tosovaka 享用捷克傳統菜餚,從外觀看,這家餐館相當不起眼。

Google後發現 U Tosovaka 餐廳是當地一間時尚的攀岩酒吧,網路評價有4.5

貼心的 Walt 永遠默默地守護在團隊最後 (餐廳外正在建造一個木製的露台,尚未完工)

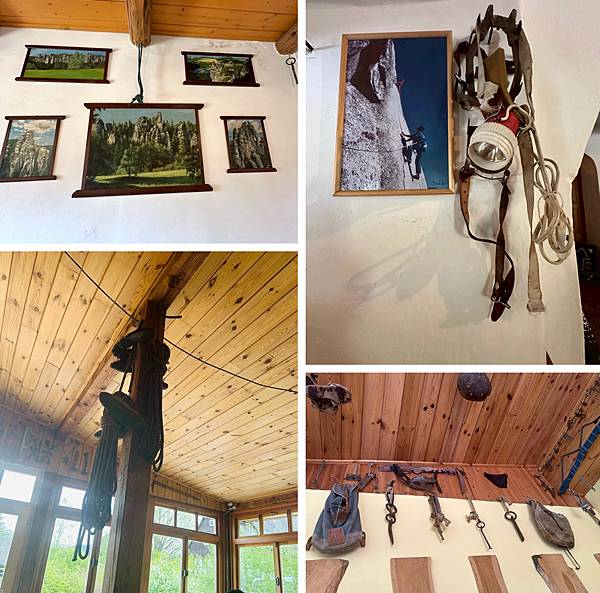

酒吧內部裝潢有如古老波西米亞風格的山間小屋,半木結構房屋內,木桌、椅子和長凳,牆上有幾張岩石城Adršpach 的照片,另外配有征服岩石和山脈的裝備,懸掛在天花板上的登山扣和攀岩鞋更添魅力,營造出餐館獨特的氛圍。

整體採用登山、攀岩酷炫的主題裝飾,網路標榜這是一間正宗的捷克酒吧。

壁爐上方展示一個金屬鐵條手工製作、形似攀岩者的裝飾雕塑,這個攀岩者四肢伸展、動感十足,表現出攀岩運動的活力。雕塑下方一塊木製紀念版,慶祝攀岩100週年的圖樣與活動參與者滿滿的簽名,強烈體現當地的攀岩文化與信念意義。(左下圖)

右下圖:書架上有老式留聲機、電風扇、獎杯、小雕像與擺飾,整體擺設給人一種復古懷舊的感覺。這是一間攀登山岩者的搖滾酒吧,窗台上放著幾把吉他,晚間或假日會舉辦演奏活動。

中午適逢許多攀岩者、登山者、騎自行車者大批從岩壁返回,瞬間大部分座位都已坐滿。

餐廳門口和波蘭小女孩合影留念

窗外山景搭配傳統捷克美食,令人愉悅輕鬆的餐廳氣氛

這是我們「匈斯波捷東歐行12天」最辛苦的領隊賴至業 Martin 馬丁,靦腆的笑容,謙和的個性,任勞任怨的態度,隨機應變的快速,默默守護著每個人的安全,有任何問題,只要喊ㄧ聲「馬丁」他立馬解決,旅途中的大小事都處理得井井有條,讓我們可以完全放鬆身心,盡情享受每一刻。

馬丁入行30年,精通多國語言,他就像一本活生生的歷史書,從斯洛伐克可歌可泣的獨立建國到匈牙利布達佩斯的優雅風采;講述波蘭的歷史與文化如何影響著歐洲,細說著每座城市如何從歷史的創傷中重生馬丁對東歐的歷史、文化和風土人情有著深入的了解,他總能將複雜的歷史事件轉化為生動的故事,讓我們在欣賞美景的同時,也彷彿穿越時空,親身感受了這些國家的過去。

有了馬丁的陪伴,這趟旅程不再只是走馬看花,而是一次充滿人情味與溫度的深度體驗,他不僅是我們整個行程的引導者,更成為我們身邊很重要、很親切的一位摯友,感謝馬丁的專業與熱誠,讓我們度過了美好的12天旅遊,認識你,真好!

因為攀岩、健行者絡繹不絕的進來,廚房非常忙碌,約等了半小時才享用到午餐:前湯 (捷克牛肉湯與蔬菜湯,二選一)、雞肉麵、主食、甜點。

捷克燉牛肉湯,是一道非常經典的湯品,通常有牛肉、馬鈴薯丁、洋蔥、香料 (煙燻紅椒粉) 長時間燉煮,點綴切碎的香菜或巴西里。(不吃牛肉的,可選清爽的蔬菜湯品)。

「雞肉湯麵」:胡蘿蔔、芹菜根、歐芹根、雞肉和細麵條,清澈的湯底,口感清淡且溫暖,東歐幾個國家的飲食中經常出現,我很喜歡喝。

傳統的捷克主食,燉鴨腿搭配酸甜紫甘藍捲心菜和捷克糰子 (或稱捷克餃子),白色的是由酵母麵糰製成,口感軟綿,像白饅頭;黃色是由馬鈴薯、麵粉和雞蛋製成,糰子顏色較黃,有馬鈴薯的香氣。

飯後甜點: 捷克蘋果捲 (Štrúdl) :發酵麵糰表皮酥脆,蘋果口味加上肉桂和藍莓餡,盤底一層果泥醬與一坨鮮奶油,真是絕對美味!許多人點了帶有麥芽甜味、清爽口感的捷克生啤酒皮爾森Pilsner。

捷克糰子

回來查閱資料後,覺得「捷克糰子」這道菜值得特別介紹:「捷克糰子」knedlíky (來自德語 “Knödel”) 是捷克家庭的必備美食,它通常不會單獨上菜,而是伴隨燉牛肉、鵝肉或鴨肉等料理一同上桌,讓糰子吸飽濃郁醬料後,再於舌尖爆發開來。

對捷克人而言,”糰子” 的地位大概堪比台灣的滷肉飯,不管是鹹/甜的、包餡/沒包餡的、用麵粉/馬鈴薯做的,每種糰子都各有粉絲。(甜食糰子通常是用薄皮餃子包裹新鮮水果或各式果醬,再撒上肉桂糖粉)。

捷克餃子可能源自12世紀

最古老的說法,追溯至古羅馬時期,據說當時人們會將肉、蔬菜、穀物等食材揉成糰,入鍋水煮或炸熟食用。19世紀時,一名隨軍出征的廚師,苦於烤爐被敵軍炮火破壞,不得已改以水煮烹飪,如今水煮法已成了烹飪糰子最主要的手法之一。

捷克餃子不只是食物,更是文化傳承與飲食演化的縮影。在捷克旅行時,一定要品嚐一下這些看似平凡卻風味豐富的傳統料理,無論是搭配主菜還是作為甜點,都能感受到捷克料理的獨特靈魂。

寫到這裡,突然很想重溫捷克糰子滋味,上網Google,意外發現台北竟然有間捷克餐廳,能吃到最道地的捷克糰子,決定找時間去品嚐一下。

阿德爾斯帕赫岩石城 Adršpach Rock Formation:走入奇幻經典的納尼亞傳奇拍攝地

這是阿德什帕岩石城 (Adršpach Rock Town) 入口附近的火車鐵軌。供日常通勤及旅客抵達 Adršpach Rock Town 入口站(Adršpach 鐵路站)所使用。

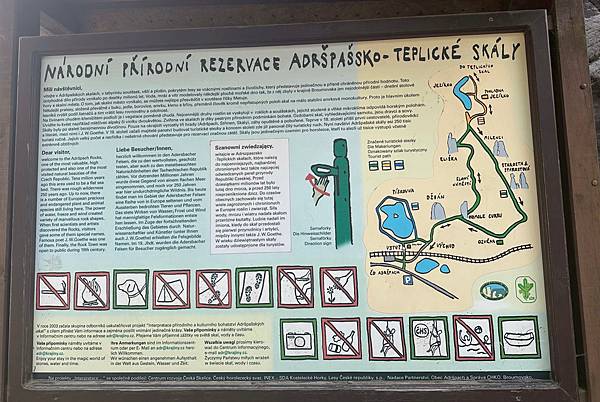

資訊板上介紹岩石城獨特的生態環境,及當地生物的多樣性:特有動、植物,花卉、昆蟲等。這裡是國家的自然保護區。

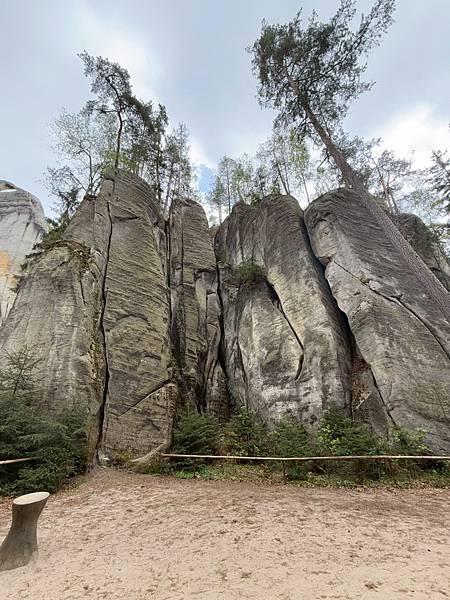

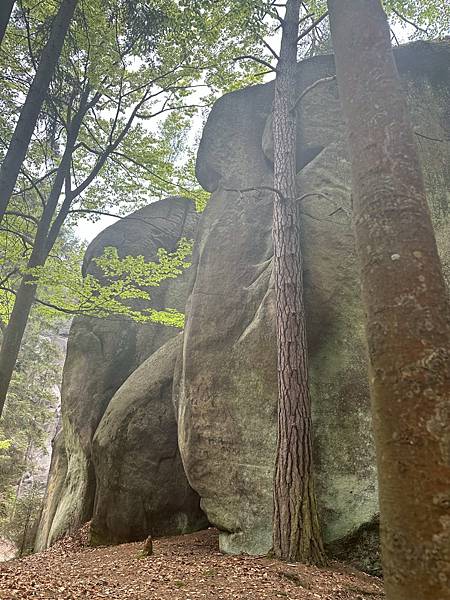

周圍古樹參天,繁茂的樹冠將空氣濾成清新,樹葉沙沙作響,在這片神秘的土地上,岩石與樹木交織成一幅和諧的畫面,讓人忘卻了世俗紛擾。

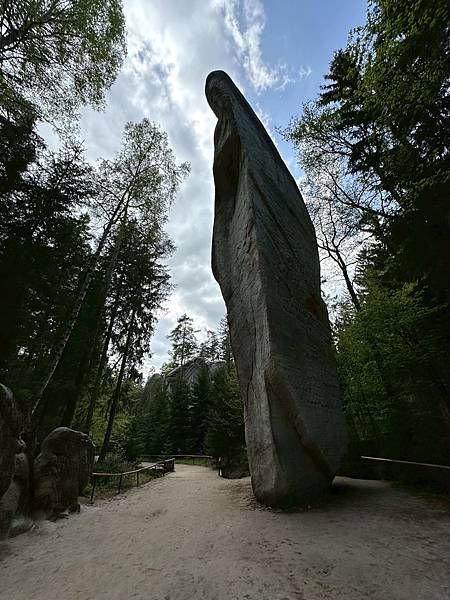

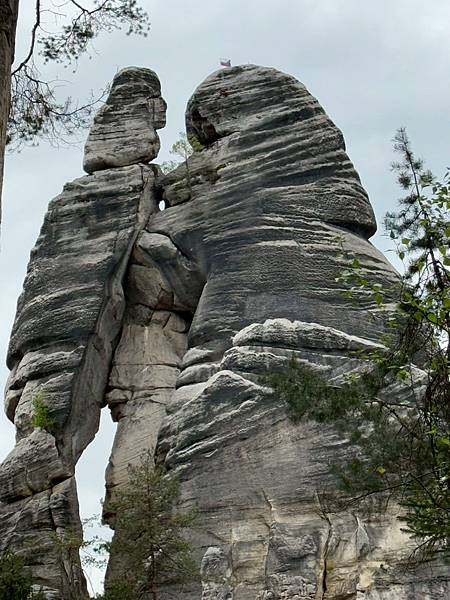

行走在岩石城之間,周遭怪石嶙峋的型態,如同自然雕刻的藝術品,高聳入雲,讓人驚嘆大自然的鬼斧神工。

「拱門」

這塊岩石在捷克文的官方名稱為「布拉納(Brána)」,意為「大門」或「拱門」。是天然風化作用形成的岩石景觀,是標誌性的地標之一。

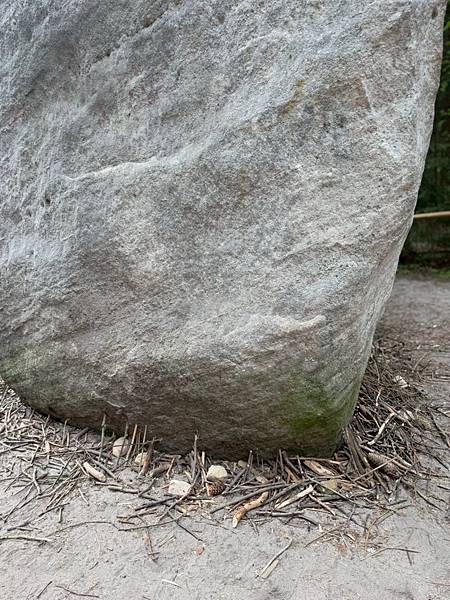

注意到石頭下方插滿了細細的竹枝嗎?

「糖塊」

這塊石頭是捷克阿德斯帕赫岩石城(Adršpach-Teplice Rocks)中的一個獨特景點,它被稱為「糖塊」 (Homole cukru)。它的外觀像一塊倒立的糖塊,底部比頂部狹窄,看起來就像正在融化的糖塊。這種不尋常的形狀,是由於風化侵蝕作用所形成的,看來岌岌可危。路過的遊客會在岩石旁插滿了楔子 (小細竹枝) ,傳說這樣做便能撐住石塊,防止倒塌。

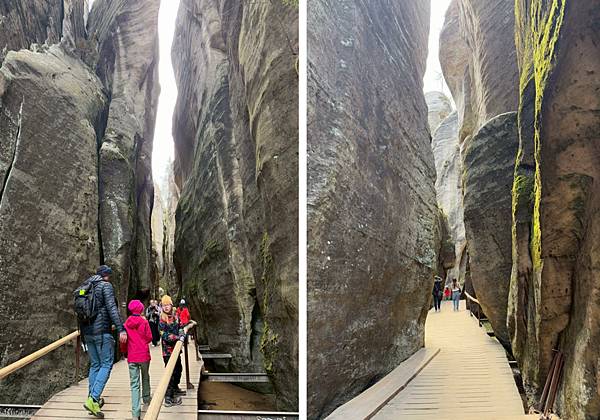

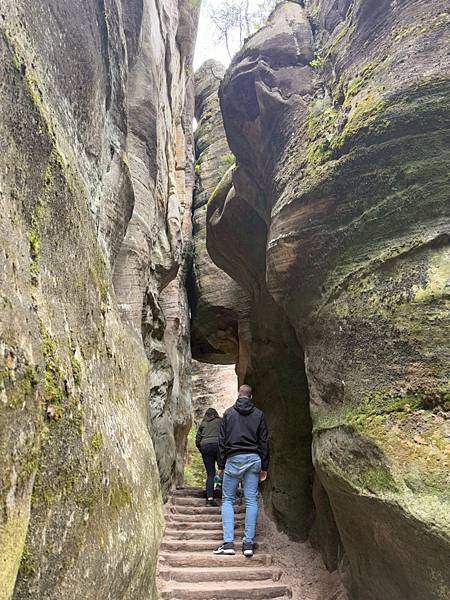

砂岩經過數百萬年風化與侵蝕成了各式石柱、石牆獨特的地貌。岩壁上可見明顯的層理,垂直或近垂直的陡峭岩石,轉化為壯麗的峽谷通道。

「哥德式拱門」

前方中央的拱門被稱為「哥德式拱門」(Gothic Gate),是通往岩石迷宮入口的地標性建築之一。19世紀時為遊客方便進入景區所建,是阿德爾斯帕赫Adršpach 的著名地標。

這裡展示了阿德爾斯帕赫岩石城 (Adršpašské skály) 的代表性狹縫峽谷地形,著名的哥德式拱門,以及遊步道木橋。這裡不僅是地質奇觀,也是攝影和健行愛好者必訪之地。

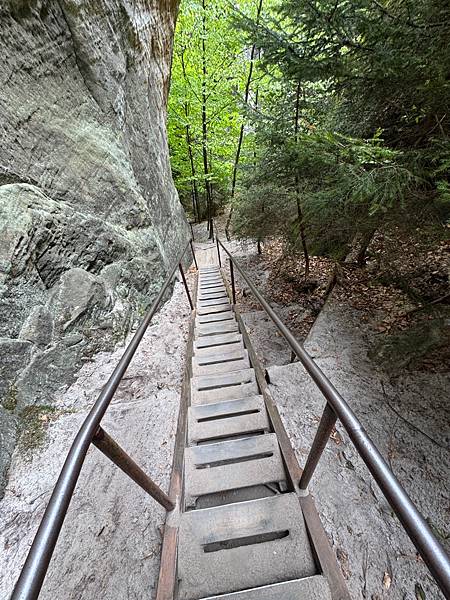

迷宮峽谷

這些狹窄的通道是 Adršpach-Teplice Rocks 獨特「迷宮」景觀的一部分。遊客走在木製棧道上,穿梭在巨大的砂岩石壁之間,這種體驗相當特別。數不清的狹窄小徑、裂縫和峽谷,讓遊客彷彿置身於一個巨大的天然迷宮。

纏繞在沙岩狹縫狹谷之間步行,讓人想起了高中古文「山有小口,彷彿若有光,從口入,初極狹,才通人,復行數十步,豁然開朗。」岩石城的迷宮路線與「桃花源記」文中的情境,頗有相似之處。

牙齒岩

這是岩石城內著名的「牙齒岩」(Tooth Rock),這塊岩石高聳、筆直而且形狀像一顆巨大的人類牙齒,非常容易辨認。

巨人門

中德旅行社于晴闆娘站的位置是岩石城的「巨人門」(Giant’s Gate),在巨大岩石下方有一個狹窄通道,遊客可從中穿過,”巨人門” 以其壯麗的形狀和高聳的結構受到遊客們的喜愛,也是標誌性的景點之一。

老公提供的照片,讓遊記更精彩好看!

Milenci(戀人岩 / Lovers)

這對岩柱的輪廓看起來像是兩個人面對面站立,側面看像一對緊緊相依的戀人,因此得名「Milenci」。它是岩石城裡最著名的地標之一,許多遊客都會在此駐足拍照。

大龜岩

這塊巨大而平坦的岩石,是阿德斯帕赫岩石城的「大龜岩」(Želva)。它的外形非常獨特,從某個角度看,就像一隻巨大的烏龜或海龜的背殼,因此得名。這也是岩石城中一個非常受歡迎的拍照景點。小朋友爬上爬下玩得不亦樂乎。

巨巖的夾縫中正好容納一個人的通行。這些鬼斧神工的石柱、石牆各具特色,彷彿在講述著千年來的地質變遷與歷史故事。陽光透過石縫灑落,形成斑駁的光影,讓人感受到時間的流逝與自然的力量。(我跟著小朋友在石縫中探險)。

在石縫間鑽進鑽出,覺得很有趣

寧靜的湖泊,湖水清澈透綠,倒映著岸邊茂密的綠樹與高聳的石灰岩岩壁。水面上可見微風拂過的漣漪,倒映出天空的青藍,營造一幅恬靜、神秘的畫卷。

手拿斧頭,腳下踩著樹樁的木雕像,通常被認為是森林巡守員 (hajný) 或樵夫,他代表著這片森林與岩石的守護者,也歡迎著前來參觀的遊客。

雕像位於Adršpach入口處附近的草地上,通常是遊客們開始或結束旅程時會經過的地方,也是一個受歡迎的拍照點。

這是一個木雕小型神龕,像個屋頂小塔,心型空洞中懸掛著一個小鐘。通常放在入口處與山徑旁,供靜思或祝禱。捷克文稱「Kaplička skalní」,直譯就是「岩石聖堂/山間小神龕」。

岩石城門口的 information,提供各式服務與諮詢,還有販售衣物,圍脖的顏色都很漂亮。岩石城外販售各式紀念品。

晚間在捷克布拉格多國料理餐廳 Peony Asian Fusion 享用中式七菜一湯+水果 (餐廳漂亮,但菜色普通,就沒拍照了)。

夜宿:布拉格 Ambassador Prague (5 )

清晨的飯店與冷清的街道

豐盛的飯店早餐及現點現做的雙蛋餅