第七天 參觀兩座世界文化遺產:波蘭維利奇卡鹽礦 — 克拉科夫

目錄:兩座世界文化遺產:一 波蘭維利奇卡鹽礦 ⓵ 380級的木製階梯 ⓶ 波蘭天文學家哥白尼鹽雕 ⓷ 維利奇卡鹽礦的守護神:金加公主 ⓸ 卡齊米日大帝三世 (Kazimierz III Wielki) 鹽雕像 ⓹ 聖金加禮拜堂 (St. Kinga’s Chapel) ⓺ 聖經故事的鹽雕 ⓻ 聖金加禮拜堂最知名鹽雕《最後的晚餐》⓼ 鹽湖 ⓽ 世界遺產標誌 ⓾ 德國最偉大的詩人歌德鹽雕與現代波蘭國父約瑟夫·畢蘇斯基鹽雕像 二 波蘭風味傳統美食 三 克拉科夫 (Kraków) 1978年列入首批世界文化遺產名錄 四 波蘭傳統式晚餐及觀賞波蘭民俗舞蹈表演。

首批世遺景點

你知道第一批 (1978年) 列在世界遺產表上的地方有幾個嗎?答案是只有12個。首批被遴選為世界遺產的景點可說是世遺中的世遺、經典中的經典!波蘭的維利奇卡鹽礦就是在第一批名單當中,而波蘭另一處克拉科夫歷史中心也同樣名列其中。

上午8:40抵達現場,等候領隊購票進入。 眼前這座建築是鹽礦的入口及訪客中心,上方有個高大金屬結構的礦井架,代表該區曾有的挖礦活動。

鹽礦花園區前方的展示:下左圖:維利奇卡鹽礦的標誌 ;右:一個古老鹽礦木製結構的裝置模型 (模擬早期鹽礦中用來抽水或提鹽的馬力驅動機械或水車裝置)。

ㄧ群小學生跟隨老師也排隊進行參觀鹽礦的活動。

入口指標清楚,依照不同語系有不同的排隊路線

維利奇卡鹽礦地底奇幻之旅

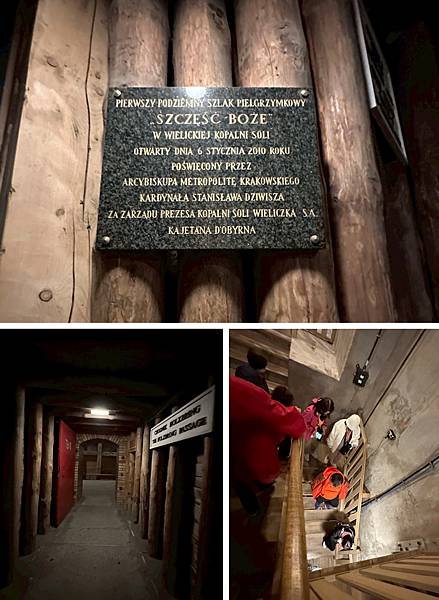

鹽礦位於地下327公尺深,導遊帶領我們進入鹽礦內部。首先要走過一段蜿蜒且深不見底的長長階梯,除了樓梯,其中多有陡峭坡路,對於小朋友和長者或容易暈眩的人而言,會相對吃力。

木牌上標示,這是維利奇卡鹽礦第一條地下朝聖步道,2010年1月6日開放,由克拉科夫的大主教聖斯瓦夫·迪維什祝福。

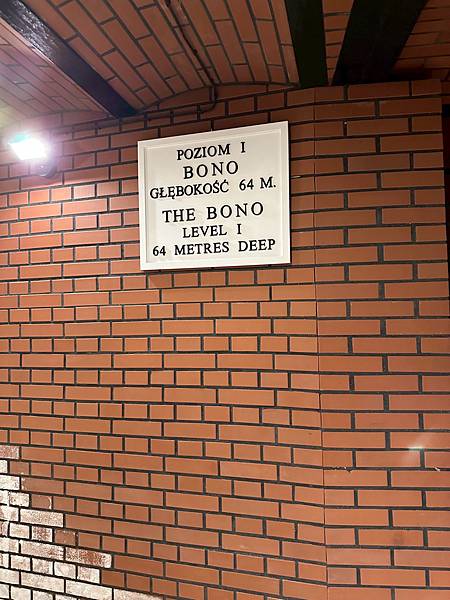

要正式進入維利奇卡鹽礦,必須先經過一條長達380級的木製階梯,才能抵達位於64公尺深的第一層鹽礦層。

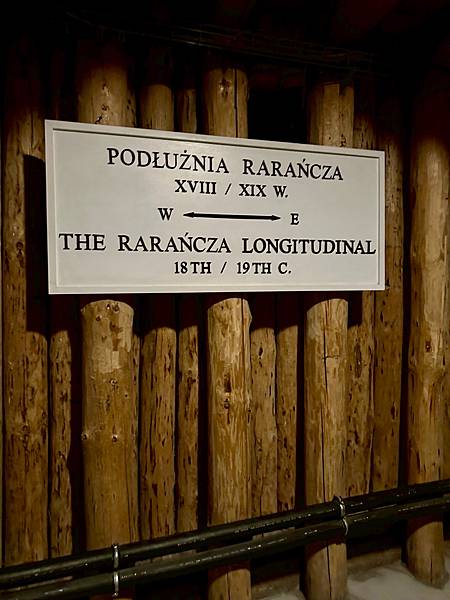

昏暗的燈光下,整齊堆放的木材,這是支撐礦井結構的木樁;木製的支架,圓形的滑輪,用來提升和降下鹽塊或礦物的機械裝置。

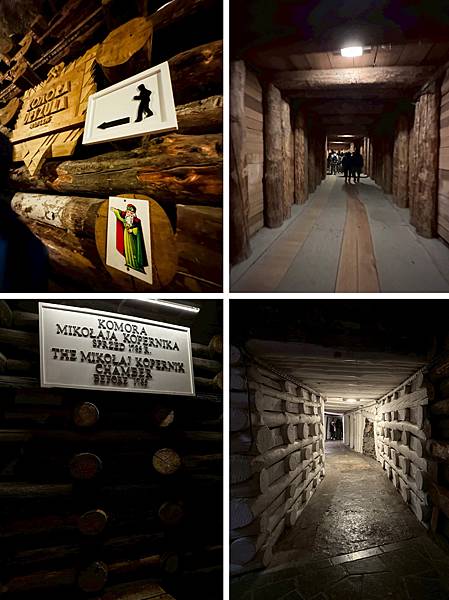

順著指示一路向下,木牌標註著「尼古拉·哥白尼室,1785年之前」

各層參觀的部分有許多道門,形成大小隔間及通道,據導遊表示,這是為了控制鹽礦內部的通風和溫度而設置的。每經過一扇門,就得等所有人通過前一扇門並等該扇門確實關閉後,才能開啟下一扇門,這是非常嚴謹的規矩。

行走的步道之間,每一段路都會設置木門來阻擋風壓。

波蘭數學家、天文學家尼古拉·哥白尼(Nicolaus Copernicus 1473-1543)

科學家尼古拉·哥白尼右手高舉圓形球體,左手握著他的著作《天體運行論》,被視為現代天文學的起步。多虧哥白尼的發現,人們才知道地球會自轉,地球還繞著太陽公轉。

1943年,在克拉科夫亞捷隆大學 ( Jagiellonian University ) 求學的20歲青年哥白尼曾慕名造訪鹽礦。1973年為紀念這位「日心說」的創始人誕辰500週年,人們在鹽礦下為他專門開闢了一間哥白尼廳。

整個鹽礦有數個大小不一的教堂,前方入口處刻著 "KAPLICA ŚW. ANTONIEGO" 聖安東尼禮拜堂。建於16901710年間,現存最古老的地下教堂。(無法入內,僅在門口拍攝)。

維利奇卡鹽礦的守護神:金加公主

嫁給波蘭公爵的匈牙利金加公主,被礦工視為世維利奇卡鹽礦的守護神。關於金加公主與鹽礦的傳說有兩個:第一個是相傳公主嫁來波蘭時,發現波蘭境內並沒有任何鹽礦,便跟父王要了一座匈牙利的鹽礦作為嫁妝。

另一則是,送親隊伍行至克拉科夫境內的維利奇卡時,金加公主遺失了一枚戒指,在尋找戒指的過程中,意外在荒蕪的土地下,出現了採之不盡的鹽礦,而那枚戒指就鑲嵌在掘出的第一塊鹽晶塊裡。由於金加公主生平致力於公益事業,1999年,教宗若望保祿二世封她為聖人。

聖金加公主和維利奇卡鹽礦的故事

引爆沼氣的高危險性

以古代科技來說,開採鹽礦是ㄧ件危險的事。鹽層和周圍的岩石孔隙充滿遇火會引爆的沼氣 (甲烷),而且木造結構再加上當時的人需要點燈,火勢常常一發不可收拾。只要有火,空氣和沼氣,整個鹽礦就有隨時爆炸坍塌的可能性。

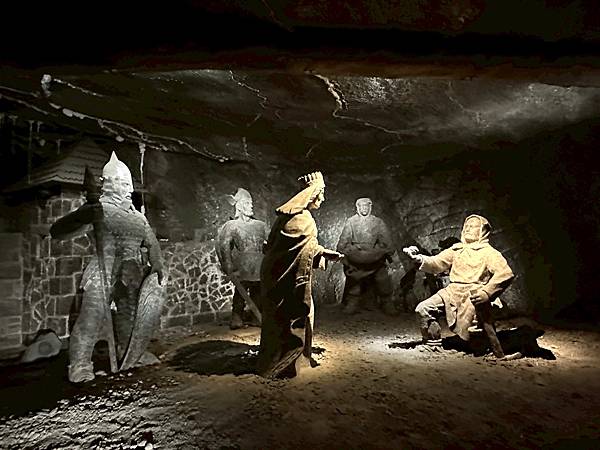

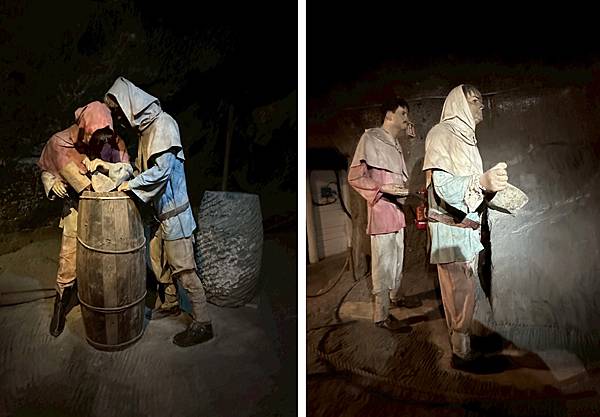

眼前礦工冒著高風險拿著長桿火把,讓火炬引爆鹽層中釋放的氣體,以減少坑內氣爆的可能性,其中很多人因此喪生。現在的鹽礦配備有精密儀器測量,且注重通風設備,引爆這件事就不再復見了。

場景生動地呈現了維利奇卡鹽礦存在於洞穴內甲烷所引發的危險。

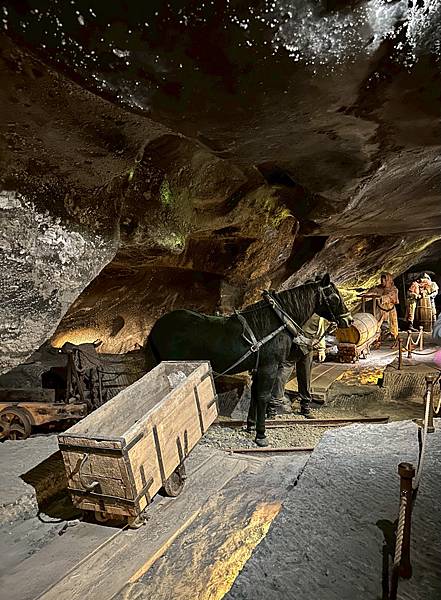

整個天花板牆面滿是鹽礦殘留的結晶。沿途會有一些蠟像,可以看見幾百年前礦工們的衣著和工作情況。

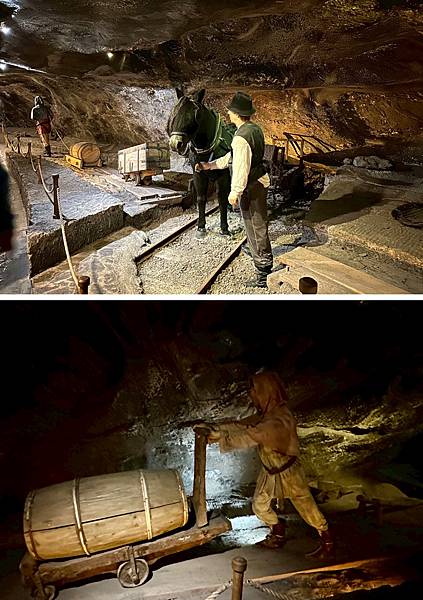

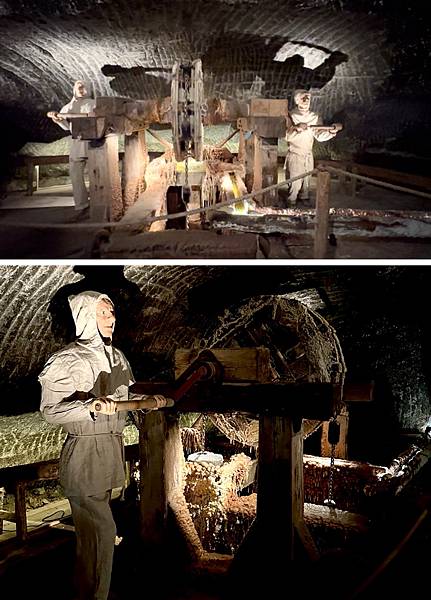

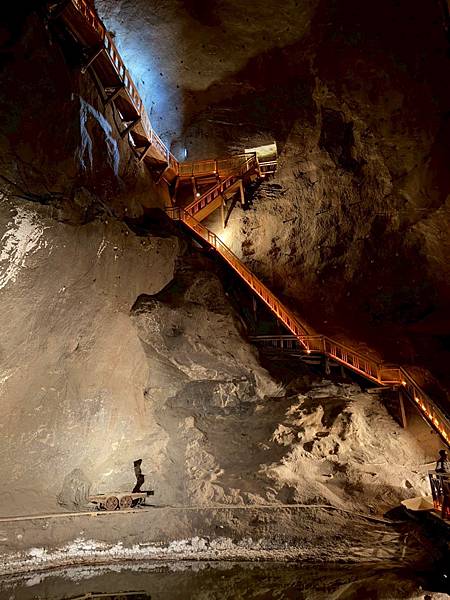

從鹽礦場景來看,除了用人力挖礦、還運用馬車等其他器材來搬運鹽礦,讓遊客也能進一步了解古老的採礦工具和機器。

礦工們大約在1649年開始在這裡工作,以手工提取鹽分,再用木製手推車將挖掘出的物料運輸通過地下走廊。

在鹽礦開採的過程中,礦工們需要將地下深處的礦石運送到地面上。為了減輕人力勞動的強度,驅動方式是,利用絞繩和滑輪系統來拉抬礦石,馬匹會被拴在絞繩上,通過行走或奔跑的方式來帶動絞繩旋轉,從而將礦石拉升至地面上。

鹽礦裡除了怕氣體,也怕水,一旦水滲透,整個鹽就融化了。史上曾經發生幾次大水災,在19世紀前,礦工們以大水桶收集滲透的水,再將其集中到特殊的收集桶,然後輾轉送達地面,因此排水設施的正常運作,亦極為重要。

卡齊米日大帝三世 (Kazimierz III Wielki) 鹽雕像,於13331370 年在位期間頒布了《鹽場法令》,確立鹽礦開採的法律和傳統,保障礦工權益,並確保鹽礦穩定產出,促進商業經濟成長。鹽礦的收入在14至15世紀時,更佔據了波蘭國庫收入的三分之一,卡齊米日三世利用收入推動國家發展,創辦了波蘭第一所大學 - 克拉科夫學院。

附註:「鹽」是白色的黃金

鹽礦自13世紀持續開採至20世紀末,是歐洲最早且最重要的工業運作之一。

以前的年代,鹽有 “白色金子” 之稱,鹽在當時非常昂貴,1公斤的鹽可換0.5公斤的黃金,工業化之前,保存食物和調味都需要鹽。中世紀時波蘭首都克拉科夫有幸靠近全球儲量最豐富的鹽礦。波蘭君主們意識到鹽業開採和貿易的戰略意義,在中世紀初便迅速壟斷鹽場。從那時起,生產和銷售鹽所得利潤全部流入皇室金庫。有時國王有三分之一的收入來自鹽場,國王們用這些「白色的黃金」支付法庭和神職人員的開銷,興建宏偉的城堡和教堂。14世紀利用這筆收入在克拉科夫建立第一所大學,鹽場的經理們也在這一代建造了豪華的官邸。

新石器時代鄉村的模型。那個時代的人類,除了農業之外,還參與製鹽。

第一層與第二層相連的空間,這裡有160個台階,可以走到第二層,約地底下100公尺的深度。前方燈光處為17世紀鹽雕原始樓梯的遺跡。

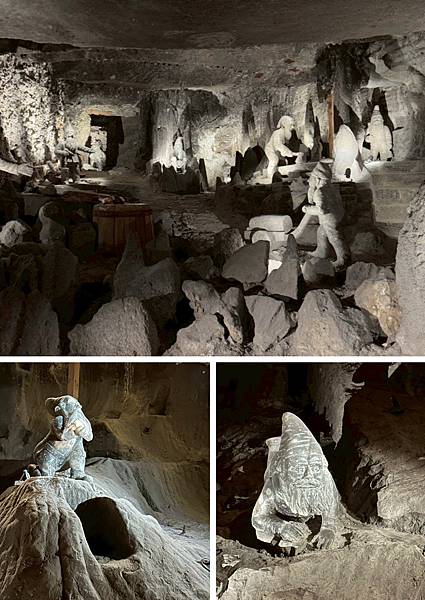

充滿童話色彩的小矮人鹽雕 (精靈)

在波蘭傳說中,有神秘的地下矮人被稱為 “Skarbnik” (或稱 Gnome / Kobold)。他們被認為是礦井的守護靈,傳說小精靈會用敲打聲警告礦工遠離即將坍塌的區域。

官網展現的是五顏六色燈光充滿童趣氛圍的鹽洞,有的矮人在搬運工具、有的在推鹽車,忙碌的工作著。(這些可愛的小矮人在波蘭的「樂斯拉夫」,處處可見)。

早期抽取鹽水的手動裝置

身穿麻布衣著的兩名工人推動橫桿,利用槓桿原理轉動中央輪軸,帶動吊桶從深井中汲取鹽水 (鹵水 - 也就是高度飽和的鹽溶液)。

古代礦工運用物理原理導流,儲存與結晶鹽水被抽上來的鹽水會透過木質渠道流入底部的鹽井或儲鹽池,裡面儲存著高濃度的鹽水 (鹵水),在燈光照射下呈現桔紅色,看起來頗為神秘。池子邊緣和導水槽表面覆蓋著厚厚鹽結晶,顯示隨時間的沈積,這裡的鹽水濃度極高。

整個流程:地下鹽層溶解成鹽水 絞盤汲取 木槽導流 鹽池沈澱或蒸發結晶。

鹽礦展示的這些場景,不只是工程技術的重現,更是對早期礦工艱苦勞動的致敬。

「聖十字架小教堂」供奉著苦難的耶穌,聖母瑪利亞。

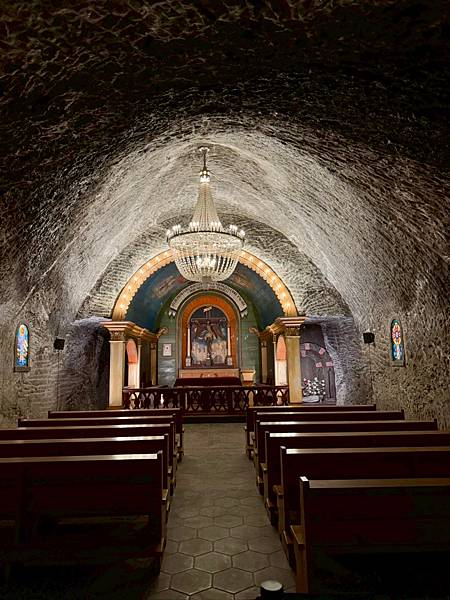

聖金加禮拜堂 (St. Kinga’s Chapel)

在維利奇卡礦區的40餘座教堂中,最著名的就是聖金加禮拜堂,建於101公尺深的地底,長54公尺,寬17公尺,高12公尺,可以容納400人。這座地下岩鹽禮拜堂建於1896年,由礦工們一手包辦,耗時67年開鑿,1963年竣工。

那巧奪天工的祭壇,栩栩如生的浮雕、唯妙唯肖的雕像、玲瓏剔透的鹽晶燈,眼前一切,儼如天上宮闕,瓊樓玉宇,參觀者在讚嘆其鬼斧神工之餘,一陣莫名的感動亦會湧上心頭。

由於以前的礦工終日在不見天日的鹽礦內工作,而且以當時的技術來看,開採鹽礦是相當危險的:要面對地底的氣體、地下水,以及堅硬的大石塊等惡劣環境等。礦工自然希望能有一個精神寄託之地,因此才會在地底修建如此宏偉壯觀的禮拜堂。目前禮拜堂開放民眾每週可作禮拜,特殊節日會舉辦彌撒,也可以選擇在此舉辦結婚典禮。

地表下的藝術奇蹟

宏偉的禮拜堂鹽晶大廳、鹽雕壁畫,全不都是一刀一刀慢慢雕製完成,只有親身經歷才知道現場震懾人心之感。據說這座禮拜堂建造於19世紀末,工人先花了將近30年時間,才將2萬噸鹽岩移除,之後又花了40年時間來完成禮拜堂內令人嘆為觀止的各項裝飾。

教堂正中央主祭壇供奉著聖金加公主鹽雕像,金加公主是鹽礦的主保聖人,故禮拜堂以此命名。

與真人等高的教宗「聖若望.保祿二世」的鹽製雕像,增添了聖金加禮拜堂的威嚴感。

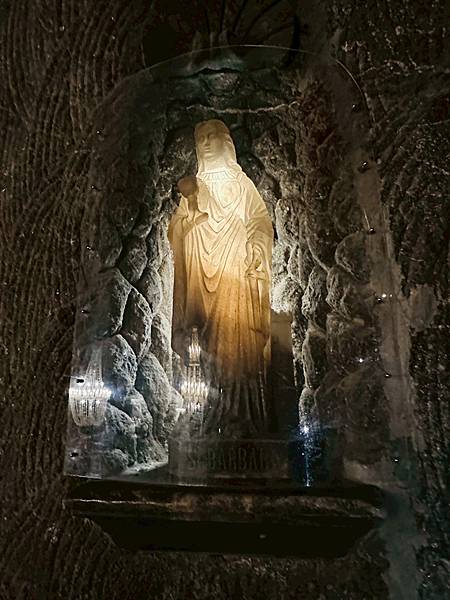

鹽礦聖芭芭拉 (St.Barbara) 雕像,她是鹽礦工人的守護神,保護從事危險工作人的象徵,如:礦工,軍人 (炮兵),建築工人, 電工與工程師,她手持聖杯與劍或塔樓,是她常見的象徵物,在天主教與東正教中,她都廣受到尊崇。

聖金加公主(Święta Kinga)鹽礦中有很多她的雕像,她是波蘭與維利奇卡鹽礦的守護聖人。她的形象通常是身著王室長袍、戴著王冠,手中拿著鹽晶或戒指。

整個教堂都是以鹽雕製而成,擁有精緻的祭壇、壁畫、浮雕和鹽晶吊燈。其中最著名且數量最多的就是聖金加公主雕像,她是維利奇卡鹽礦的守護聖人。(礦工向聖金加公主獻上鹽礦,下圖)。

維利奇卡鹽礦內的一系列聖經故事的鹽雕

牆面上展示了許多聖經重要場景的浮雕,包括耶穌生平中重要事件,一一完整呈現:1. 馬槽產子 (耶穌誕生) 2. 希律王屠殺無辜嬰兒 3. 逃亡埃及 4. 耶穌在聖殿教導文士 5. 迦納的婚禮 6. 耶穌背負十字架 7. 最後的晚餐 (耶穌受難) 8. 耶穌的苦難鹽雕 9.耶穌十字架鹽雕 10.聖母瑪利亞鹽雕 11.拱形壁龕耶穌鹽雕 12.耶穌復活鹽雕

一、耶穌誕生 (馬槽)

這是《新約聖經》中耶穌降生的場景 (也稱為「聖誕馬槽」、「耶穌誕生」)。

1.中間是馬利亞與約瑟跪在嬰兒耶穌面前 2.嬰兒在馬槽裡 (發出光亮) 3.上方有伯利恆之星 4.一旁有牧羊人與東方三博士前來朝拜。這是最經典的「耶穌降生」圖像之一,取自《路加福音》和《馬太福音》。

二、希律王屠殺嬰兒

希律王為了除掉新生的耶穌,下令殺害伯利恆地區所有兩歲及兩歲以下的男嬰。浮雕中可以看到許多人物,包括士兵和婦女、兒童,鹽浮雕上呈現一片混亂和戲劇性的場面。

三、「逃往埃及」為了躲避希律王的殺戮,約瑟和馬利亞帶着嬰孩耶穌逃亡到埃及。

《聖家逃往埃及》

背景故事:當耶穌誕生後不久,希律王聽說有一位「猶太人的君王」出生,為了消除威脅,下令屠殺伯利恆境內兩歲以下的男嬰 (聖嬰屠殺)。天使在夢中向若瑟顯現,說「起來,帶著孩子和他母親逃往埃及,留在那裡,直到我通知你,因為希律要尋找孩子,要把他殺掉。」(瑪 2:13) 於是聖家逃往埃及,直到希律死後才返回以色列。

對照歐洲的知名油畫

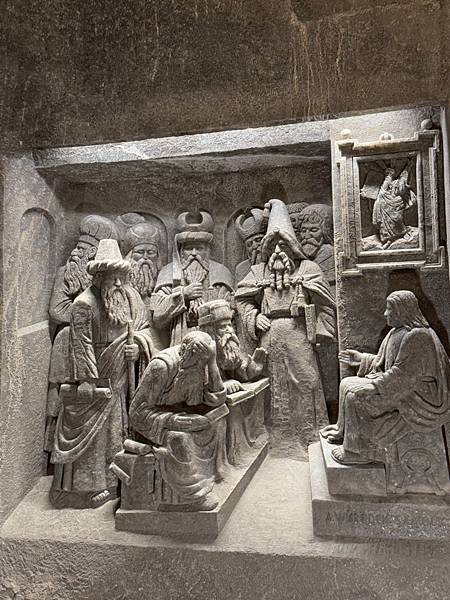

四、十二歲的耶穌在聖殿與文士辯論

這是耶穌生命中第一個公開展現智慧的時刻,雖然年紀尚小,卻能與成年祭司、教師辯論律法,使眾人驚訝 — 路加福音 2:46–47

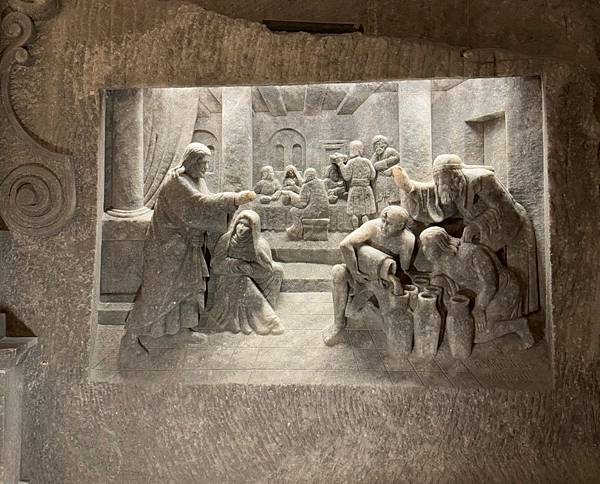

五、「迦納的婚禮」 這是耶穌所行的第一個神蹟。

在加利利的迦納,耶穌與門徒和母親瑪利亞參加了一場婚宴,席間酒用盡了。瑪利亞請耶穌幫忙,耶穌便吩咐僕人將水倒入六口石缸中,然後水變成了美酒,讓主人和賓客大為驚訝,這件事彰顯了祂的神性與榮耀。(約翰福音 2:1–11)

六、耶穌背負十字架

這幅鹽雕呈現了耶穌受難之路 (Stations of the Cross) 中的一個場景:據《聖經》記載,耶穌背著十字架走向各各他山 (Golgotha),並在那裡被釘在十字架上,為全人類的罪獻上生命。

七、最後的晚餐 (The Last Supper) —來自新約聖經四福音書(馬太福音 26:17–30,馬可福音 14:12–26 等)

中央人物是耶穌基督,雙手張開,象徵在分餅與酒 (聖體聖血) 的瞬間;他被十二位門徒環繞,這正是《最後的晚餐》中的場景,象徵耶穌與十二使徒共進最後一餐。其中某幾位門徒呈現驚訝或交談的動作,呼應達文西原作《最後的晚餐》中門徒對耶穌預言出賣者的反應。最上方有光線照射,強調耶穌是中心,營造出神聖氛圍。

八、耶穌的苦難鹽雕 (或稱”被侮辱的基督” )

描繪耶穌在受審與受難前,被羅馬兵士鞭打後戴上荊棘冠冕,坐在石凳上,表情哀傷、沉思,左手扶著臉頰。這是耶穌受難前的情景,一種經典的宗教藝術形象。

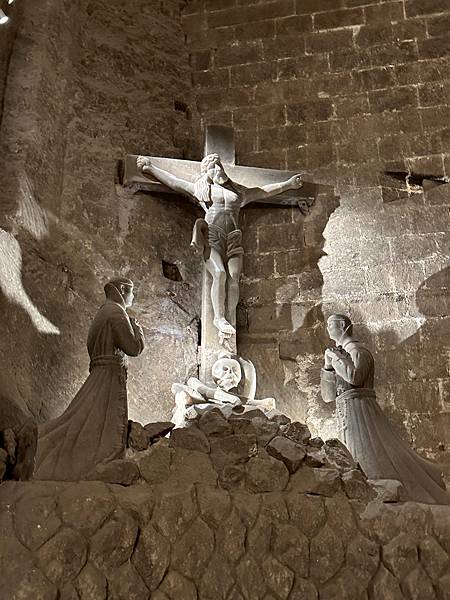

九、耶穌受難十字架鹽雕

耶穌被釘在十字架上的情景,是基督教信仰中最重要的符號。雕像下方通常會有頭骨 (象徵亞當的頭骨,代表救贖) 或聖徒的雕塑。十字架周圍有兩位跪拜的人物,他們很可能是聖徒,如聖母瑪利亞和聖約翰,或兩位虔誠的修道士,在耶穌受難時的哀悼與見證。整個雕塑,包括耶穌的身體、十字架及周圍人物,都是由鹽雕刻而成。

十、聖母瑪利亞 (Virgin Mary) 的鹽雕

在天主教信仰中,聖母瑪利亞是耶穌的母親,深受尊敬。在聖金加禮拜堂 (St. Kinga's Chapel) 或鹽礦內的其他祈禱場所,聖母瑪利亞的形象是常見的。雕像兩側有高高的蠟燭,下方基座上的雕刻,看起來像是羔羊,通常象徵耶穌基督 (「上帝的羔羊」)。

十一、拱形壁龕中的耶穌鹽雕

耶穌基督 (Jesus Christ) 通常被描繪為光芒四射的形象,雕像上方有鴿子形狀的雕刻,一般代表聖靈 (Holy Spirit)。祭壇兩側是高大的燭台,下方有一個類似於聖餐杯的雕刻,一切都表明這是一個用於祈禱和禮拜的場所。整個祭壇都由鹽岩雕刻而成,兩側的柱子和拱頂都有精美的紋飾。

十二、耶穌復活場景的鹽雕像 :

祭壇上方雕像的耶穌身披長袍,手持十字架的旗幟,祂背後有光芒四射的放射狀雕刻,象徵神聖性與復活榮耀。祂頂上可見聖靈象徵的鴿子,象徵三位一體中的聖靈。兩側的蠟燭強化了祭壇的宗教氛圍。下方的光芒與雕像:像是耶穌的遺體或象徵祂從死裡復活。

一座座的雕像展示了維利奇卡鹽礦作為一個獨特的地下藝術寶庫和宗教場所的魅力,其中的藝術作品不僅是礦工們精湛技藝的體現,也承載著深厚的文化、歷史和信仰意義。

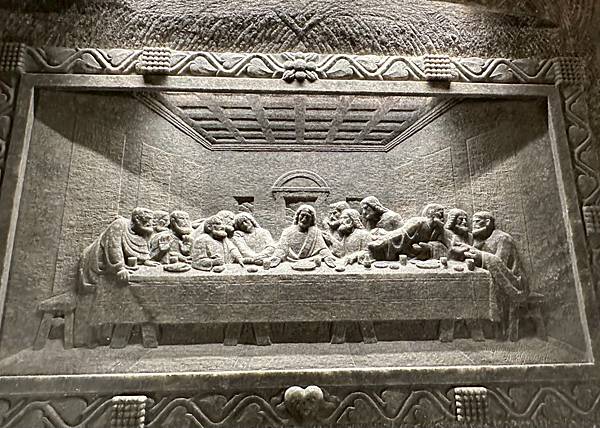

聖金加禮拜堂內最知名的鹽製浮雕《最後的晚餐》

根據達文西名畫《最後的晚餐》鹽雕,耶穌和門徒的表情、姿態栩栩如生,鹽晶的質感更賦予壁畫一種獨特的光澤。

補注:耶穌大約三十歲時最後一次進入耶路撒冷,帶著十二門徒準備過猶太傳統逾越節。祂給門徒一些有預言意味的指示,吩咐逾越節晚餐的地點。最終,他們來到馬可家中的樓房,擺上食物和飲料的筵席。此時十二門徒還不知道,這次逾越節晚餐將會迎接一個重要劇變。

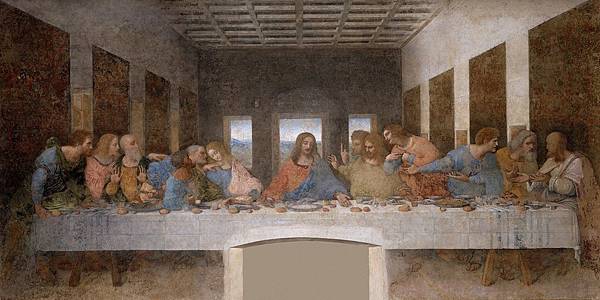

晚餐開始前,耶穌對大家說,「你們其中之一將背叛我」(馬太福音26:20),語畢一席人瞬間陷入緊張、慌亂、思考和各種情緒之中。晚餐之後,他們到客西馬尼園禱告,隨後耶穌就被抓走了。這頓「最後的晚餐」後來成為聖經中非常著名的故事,也是西方藝術史上非常熱門的題材,直到現代,仍不斷出現相關的創作或挪用。其中,達文西的壁畫《最後的晚餐》最為經典,這也是他與《蒙娜麗莎》齊名的代表作。

{ 耶穌說「你們中間有一個人要出賣我」- 馬太福音26:20 }

你能從鹽雕作品或達文西畫作中,找出那個出賣耶穌的猶大 (Judas) 嗎? (他是負責管理財政的門徒,因此用手握著裝滿錢幣的袋子,也有人認為那是他出賣耶穌的賂金),你一定找得到,試試看!

鹽湖

鹽湖因高鹽濃度而清澈見底,在燈光的照映下,散發出碧綠與靛藍之間迷人的色彩,創造出夢幻般的景象。

據傳此座鹽湖有治療疾病效果,此處以前曾經開放做溫泉療養之用,而且鹽湖還能製成浴鹽,天天使用對身體健康有所裨益。

高高木頭支架之間,突然探頭的瓦維爾噴火龍 (Wawel Dragon)。

補註:瓦維爾噴火龍傳說

相傳在12世紀瓦維爾城堡下的山洞裡,有一隻噴火龍,經常騷擾恐嚇克拉科夫的居民,居民只好定期獻祭,但無法滿足龍的欲望。有個聰明的鞋匠,想出一個戰勝龍的方法,他矇騙牠吃掉一隻塞滿硫磺的羊,吃完後,噴火龍口渴得厲害,不斷喝河中的水,直到肚子脹破。

在鹽坑中通過了好幾個步道,這裡宛如ㄧ座地底迷宮。

位於地底下的龐大木質結構物,用來支撐運行超過七百年的鹽礦,防止坍塌,面積之龐大與複雜,至少有好幾層樓的高度。

世界遺產標誌

維利奇卡鹽礦於1978年被聯合國教科文組織 (UNESCO) 列為世界遺產,成為波蘭最早被納入世界遺產名錄的地點之一。

歌德鹽雕像 (Goethe;德國最偉大的詩人,也是劇作家、思想家、科學家,17491832年),位於威瑪室外,1790年威瑪王子造訪鹽礦,當時歌德是陪同者之一。

約瑟夫·畢蘇斯基 (Józef Piłsudski,1867年—1935年) 是現代波蘭的國父,曾實現了波蘭獨立建國的夢想,並帶領國家邁向現代、民主、多元化。

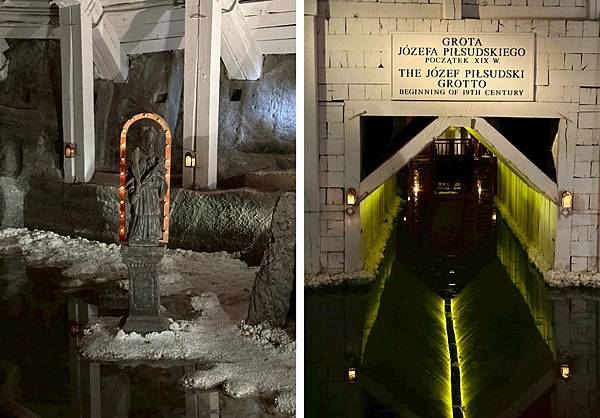

約瑟夫鹽湖,這是由奧地利人於1830年開闢,長10公尺的水道,當時本就是為成第一條旅遊路線而開發。鹽湖中豎立了洪水主保聖人聖約翰·內波穆克 (St.John Nepomuk),他身穿神父袍,手拿十字架,閃亮星星環繞著他的頭部,他是河流與橋梁的守護者,也是礦工祈禱的對象。

另一座鹽湖,其中設有一條狹小水道,礦工會利用這些水道穿梭於鹽礦之中。

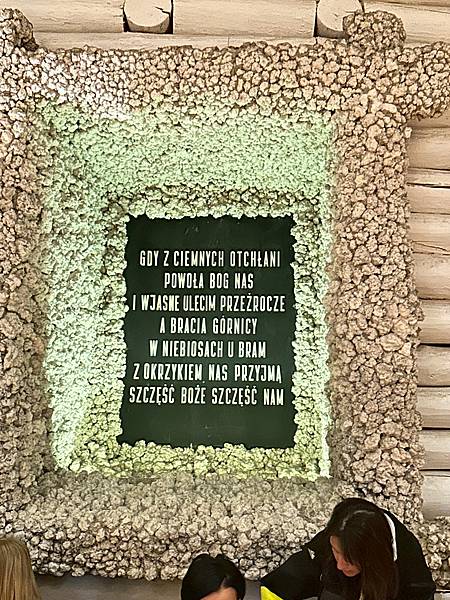

鹽礦浮雕牆上有一首波蘭語的詩歌 (祈禱文):

「當上帝從黑暗深淵召喚我們,我們將飛向明亮透明之處。 而我們的礦工兄弟在天堂的門口, 將以歡呼聲迎接我們:上帝保佑我們,上帝保佑我們」

這段祈禱文,表達了對上帝的信仰以及對礦工們的祝福。

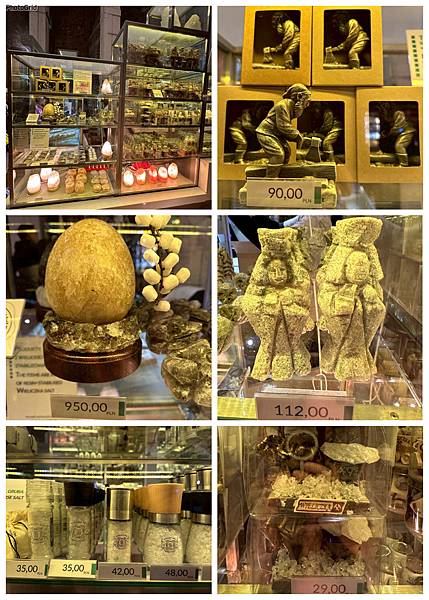

整個鹽礦格局展現了礦工的艱辛,更呈現了工藝和歷史。走過雄偉高大的木造結構體支撐的空間、數個地下湖泊,最終抵達販售鹽製加工紀念品的區域,結束近三小時的導覽行程。

地下餐廳和漂亮的鹽柱礦池,餐廳提供波蘭當地的特色美食,網路評價不錯,價格合理。

經過餐廳,有一座聖約翰禮拜堂。

這是今天為我們解說鹽礦的導覽人員,謝謝她,辛苦了。

兩名礦工的鹽雕的巨大空間,高36公尺、寬18公尺、長28公尺的空間,位於地下109公尺處,自18世紀陸續開發至今,為多功能廳,也販售紀念品。

紀念品的標價是波蘭幣 (1 PLN:8.05 TWD )

維利奇卡鹽礦電梯的搭乘,工作人員先透過電話上下聯繫,再將遊客分批送上去,電梯ㄧ次可供九個人。最後一梯次,只有三個人:中世紀宮廷娛樂小丑裝扮的是鹽礦兒童導覽老師,褐色搭配黃、藍鮮明色的束腰外衣,他分別和于晴闆娘及我老公拍了充滿趣味性紀念的照片。

這座鹽礦深達327公尺,共有地下九層,而我們僅達最深處的地下3層,只不過是整個鹽礦的3分之1的深度而已,花費了約2個半小時多。維利奇卡鹽礦是一個令人驚嘆的地下奇蹟!這座超過七百年的地下鹽礦是個非常值得旅遊的景點。

紀念維利奇卡鹽礦列入 UNESCO (聯合國教科文組織) 世界遺產名錄 20 週年的紀念碑 (右側的 "UNESCO" 是聯合國教科文組織的標誌。碑上刻著1978年9月8日被列入世界遺產名錄的。)

我為磊哥和武華姊拍了ㄧ張和鹽礦世界遺產紀念碑的合照,我告訴磊哥,自己會寫出一篇維利奇卡鹽礦的現場實況報導,絕對如身歷其境般的精彩。

此次旅遊初識磊哥,感到十分慶幸。首先發現磊哥無論走到哪裡,都能和外國人對答如流,聚餐時,文史、地理、電學、工程,各方面的知識幾乎無不涉獵,甚至達到精通。除了美國的闞老師,好久沒遇到這樣見聞廣博的學者了!

私下請教磊哥平常的讀書習慣,他回答,從年輕時看電視學知識,有興趣的就隨時筆記,看discovery、旅遊、cnn、bbc、探索、等頻道。有疑問的,就查谷歌、維基,聽到不知道的英文單詞,就記下讀音,去Google查詢,ㄧ生維持從不間斷、不休止的學習。

夫妻兩人也經常參加旅遊:美國、加拿大,澳洲、土耳其、泰、新、越、印尼、波羅的海遊輪,都有他們的足跡,只要能走得動,就會持續走下去,他們始終堅持終身學習的態度。

我終於明白了「聽君一席話,勝讀十年書」的意義,磊哥、武華姊是我學習的模範,剔勵自己的目標,這次東歐之旅有機會認識他們,真好!

中午在 Karczma Halit (克拉科夫維利奇卡鹽礦附近的餐廳) 享用當地美食

餐廳在鹽礦附近,內部設計也充滿了鹽塑的創意

午餐:西式三道式風味餐:甜菜根餃子、炸雞排、薯泥、沙拉,藍莓蛋糕。

克拉科夫 (Kraków) 1978年列入首批世界文化遺產名錄

當你來到波蘭,問問波蘭人,哪個城市最能代表他們的國家,九成會回答:克拉科夫。波蘭人會列出一長串鐵證:克拉科夫曾經是波蘭的首都,擁有全國最主要的大學及歐洲最大的中央廣場。這是一座「地靈人傑、得天獨厚」的城市,孕育了諾貝爾文學獎得主辛波絲卡及波蘭國家偶像 - 教宗若望保祿二世。

雖然今日波蘭的首都是華沙,但華沙在二次大戰中幾乎完全被摧毁重建,即使克拉科夫 Kraków 先後歷經19世紀奧地利的統治,與二戰時德軍佔領,這裡執政的強權多半採取比較自由開放的統治態度,使這座城市完好地保存了中世紀的景觀, 1978年,整個老城區被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。

世界文化遺產【克拉科夫】目錄:⓵ 瓦維爾皇家城堡 ⓶ 噴火龍的傳說 ⓷ 聖若望·保祿二世雕像 ⓸ 瓦維爾大教堂 ⓹ 聖伯多祿聖保祿教堂 ⓺ 聖安德肋教堂 ⓻ 克拉科夫市集廣場 ⓼ 紡織會館及廣場上的亞當·米基維茲紀念碑 ⓽ 聖母聖殿教堂,補注:克拉科夫廣場的吹號手 ⓾ 市政廳鐘樓 11. 聖亞德伯堂12. 聖福里安街 13. 聖福里安門 14. 恰爾托雷斯基博物館 達文西《抱銀貂的女子》畫作 15. 克拉科夫甕城 16. 普蘭提環狀公園

克拉科夫是波蘭最美麗的城市,古典端莊勝過華沙,精緻風情勝過格但斯克。西元700年波蘭在此建都, 14至16世紀全盛時期,克拉科夫與布拉格和維也納三足鼎立,是中歐三大文化中心之一。這座城市具有濃厚人文底蘊,兼容著現代化的氣息與可愛古老的傳說。無論是熱衷藝術、歷史或世界遺產的你,相信都能在這裡找到喜歡的景點!

克拉科夫景點

1. 瓦維爾皇家城堡 (Wawel Royal Castle)

瓦維爾城堡是位於克拉科夫的一座哥德式建築,在歷史上曾長期是波蘭王室住所,波蘭國家象徵之一。自1930年以來,城堡已經改為博物館,現在瓦維爾城堡是波蘭最頂級的藝術博物館之一,館內東方藝術和鄂圖曼藝術品的藏品規模首屈一指。

古城牆環繞著城堡,始建於14世紀,城牆全長約2公里,有塔樓和城門,用以抵禦敵人。

2.噴火龍的傳說

相傳維斯瓦河住著一條會噴火的惡龍,時常襲擊居民,特別喜歡吃年輕少女,為了擊退惡龍,有個鞋匠想出了利用硫磺與瀝青先將楊染色,再引誘噴火龍吃下,吃了之後噴火龍感到劇烈口渴,必須拼命豪飲維斯瓦河的河水,最後因為喝水過量,撐破肚皮而死。噴火龍的死讓當時國王倍感欣慰,因此將公主許配給這位勇敢聰明的鞋匠。

日後,當地政府在相傳噴火龍出沒的龍洞出口,設立了一座大型噴火龍銅像,據說只要摸一摸銅像,就會帶來好運。

龍之洞窟很像異世界,出口的噴火龍,是克拉科夫的代表魔獸

時至今日,噴火龍似乎已經成了克拉科夫的城市吉祥物,成為紀念品的設計靈感及元素,雕像附近有許多小攤都在販售各式各樣噴火龍的紀念品。

前往城堡的小斜坡

瓦維爾山上的瓦維爾城堡是波蘭歷代帝王的宮殿,它莊嚴偉岸,精美絕倫,俯瞰著千年老城克拉科夫和維斯瓦河。

3,瓦維爾城堡的中庭及園區裡的聖若望·保祿二世雕像

4,瓦維爾大教堂 (Wawel Cathedral) - 君王及名人的長眠之地

瓦維爾大教堂屬於羅馬天主教會,在波蘭人心目中的地位相當神聖,除了受到波蘭人尊敬的大教宗聖若望·保祿二世曾在此主持過第一場彌撒,大教堂地下室更是波蘭歷代君王加冕與長眠之處。包括造就波蘭鼎盛時期的卡齊米日三世,波蘭國父畢蘇斯基;2010年墜機遇難的波蘭總統卡欽斯基與夫人亦安葬於此,可說是記錄波蘭歷史軌跡的重要聖地。

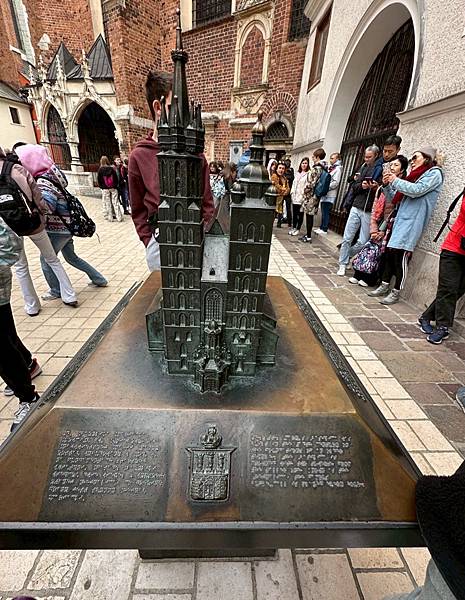

領隊馬丁及當地導遊講解克拉科夫的瓦維爾山 (Wawel Hill) 及其周圍建築銅製模型上的繁複細節。這個地方自1090年以來一直是波蘭統治者的居住地和重要的政治文化中心。

1517-1533年新建的西吉斯蒙德小教堂位於大教堂南端,搶眼的金黃色圓頂搭配方形的建物,非常引人注意。它是由義大利建築師一手打造,號稱阿爾卑斯山以北最美的文藝復興禮拜堂。

充滿哥德式風格的瓦維爾大教堂,最早興建於十四世紀,不過歷經多次修建,又增添了文藝復興時期與巴洛克風格建築,因此現在的教堂外觀,總共集合了四種不同的建築風格。

5,聖伯多祿聖保祿教堂 (Saints Peter and Paul Church, Kraków)

聖伯多祿聖保祿教堂建於16世紀,為克拉科夫第一座的全巴洛克式風格建築,也可能是全波蘭的第一座。教堂的立面相當華麗氣派,外面站立的12使徒雕像成為了最顯眼的標誌,是在1722年才被安置上去。

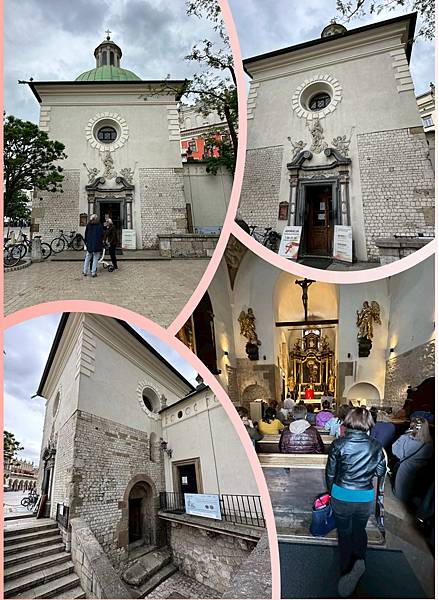

6,聖安德肋教堂 (St Andrew’s Church)

聖安德肋教堂建於1079-1098年,是克拉科夫最古老的教堂之一。外觀為羅馬式風格,而上方的巴洛克式尖塔則是在17世紀所加裝。

聖安德肋教堂除了作為教堂功用之外,還被作為防禦堡壘使用,有些人會稱呼它為低堡 (Lower Castle),與位在山頂的瓦維爾城堡做為區別。

教堂除了擁有筆直且厚重的外牆,讓敵人難以攻破攀爬,窗戶也相當狹窄且位於高處不易入侵。在1241年年蒙古人入侵時,這裡就保護了大量難民免於受到災害,即使四周的城市已成為一片廢墟。

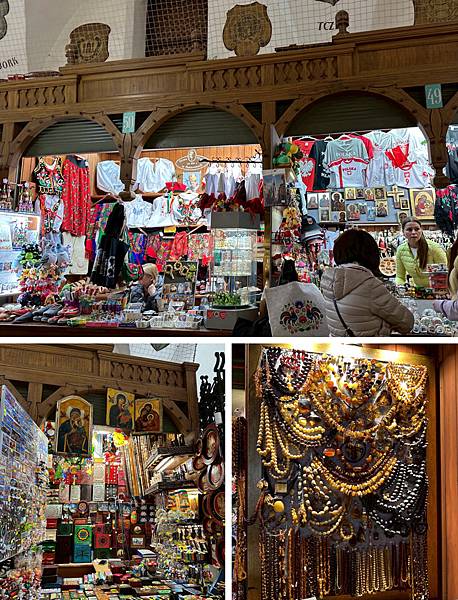

7,克拉科夫市集廣場 (Kraków Main Market Square )

克拉科夫市集廣場於1257年建立,市集廣場占地共4萬平方公尺,為歐洲最大的中世紀廣場之一,格狀的城市街道是當時計畫地一大特色,而市集廣場則被規劃為城鎮中心,用以作為商業買賣之地。

克拉科夫市集廣場在德國納粹佔領時期,曾被短暫的改名為希特勒廣場(Adolf Hitler-Platz)。

在1978年,克拉科夫老城區被列入世界文化遺產中,而市集廣場也是其一部分。

如今市集廣場四周開了許多餐廳、咖啡店及商店,成為在地人與旅客們的集合地點。

8,市場中央為紡織會館 (Cloth Hall),於1555年改建為文藝復興風格。

一旁有市政廳鐘樓,東南角則為11世紀所建的聖亞德伯堂 (Church of St. Adalbert),配上聖母聖殿,整體構成了經典的克拉科夫美景。

9,廣場上的雕像為亞當·米基維茲 (Adam Mickiewicz 1798-1855) 紀念碑,他是19世紀最重要的波蘭浪漫主義詩人。

在市政廳鐘樓旁則有一個相當顯眼的雕像 - “Eros Bendato”,這是波蘭知名藝術家 Igor Mitoraj 的作品。他擅長利用人體部位做為創作,其中更有許多作品展示於世界各主要大城市之中。

這顆頭的名稱為「The Head:Eros Bendato」,厄洛斯 (Eros) 是希臘神話中愛與慾望之神,也是後來羅馬神話中邱比特的原型。此件作品以他的頭橫躺於地面,上方以繃帶覆蓋,代表神祇的慾望受到了約束。

10,位於市集廣場東側的聖母聖殿教堂 (Kościół Mariacki) 具有典型的基督教早期教堂建築格調。為紅磚砌成的哥德式風格,兩座高聳的尖塔,風格與高度迥異、毫不對稱,高度分別是81公尺和69公尺,為紀念瑪利亞升天所建。哥德式的塔尖是始建一百年後的1478年完成,而塔尖上的金冠是1666年時加上去的,代表當時波蘭女王瑪麗亞的至高王權。

教堂高塔的傳說

據說當年教堂僱用城中兩名頂尖的兄弟工匠加建尖塔,大哥與二弟分別負責南塔與北塔。工程如火如荼展開,由於大哥技術比較優勝,南塔的進度比北塔快,而且蓋得更高,二弟在妒火中燒下,殺害了大哥,南塔工程中斷。二弟為南塔加了尖頂後,不斷增建北塔的高度。但良心卻又飽受煎熬,工程竣工之日,悔恨交加的他攀上塔頂,扯起嗓子,向廣場下的市民坦誠自己的罪行,縱身躍下,以死謝罪。自此而後,教堂沒有再進行改建,北塔一直比南塔高。(故事源自 TAG Archives:世界大戰,閒遊雜憶)。

聖母聖殿在18世紀進行了大規模的晚期巴洛克風格的室內改造,精緻的祭壇和藍色穹頂上繁星點點的壁畫星,裝飾極其華麗。

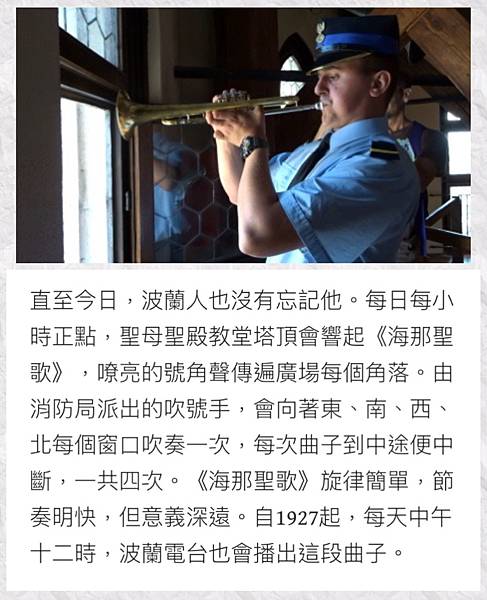

從教堂出來,看到很多人都停留在門口,大家在等什麼?原來都在等待整點時刻。教堂每隔一個小時,從鐘樓頂部會響起號角聲,悠然綿長的號角聲在吹到一半時會戛然而止;接著遊客們會歡呼鼓掌,號角手會在窗邊揮手示意。這個吹號的傳統,在聖母聖殿被延續至今;若想看號手吹號,可以購門票登頂,不光是看到號手吹號,還能買到獨一無二的號手明信片,非常具有意義。

鐘樓下的人們都仰著頭期待號角聲響起的ㄧ刻。

原來整點的號角聲,是為了紀念一位在中古時期蒙古人入侵,教堂頂上吹號發出警報而被弓箭射穿喉嚨的號手。

號角手演奏聲暫停後,向眾人招手示意。

補注:克拉科夫廣場的吹號手

關於聖母聖殿教堂的塔樓,還流傳了另一個更加扣人心弦的故事。中世紀時代,塔頂會有一個吹號手,負責看哨,每逢有火災或敵人來襲,吹號手都會奏起悠揚悅的《海那聖歌》(Hejnał Mariacki,意思為聖母的黎明),警告市民走避。

13世紀開始,蒙古人橫掃歐亞大陸,1240年入侵波蘭及匈牙利,他們的精兵驃騎,鐵蹄錚錚,如入無人之境,所到之處,無不生靈塗炭,血流成河。1241年某天,蒙古大軍來到克拉科夫,塔頂上的吹號手瞥見遠處敵方漸漸逼近,他不顧自身安危,從窗口彎出半身,將號角吹口凑到嘴邊,吹奏起《海那聖歌》。遠處的一名蒙古騎兵瞧見了他,馬上彎弓搭箭,瞄準吹號手,然後"嗤"一聲劃破了長空,該箭穿喉而入,吹號手應聲倒地,當場斃命,吹奏到一半的《海那聖歌》也戛然而止。不過,吹號手堅守了誓約,他努力沒有白費,號角聲警醒全城,看門人及時拉起大閘,市民也迅速逃命。他的犧牲,換取了全城市民安全。

11, 穿梭在城市街道上的花麗又花俏的觀光馬車

12, 市政廳鐘樓 (Town Hall Tower)

市政廳鐘樓建於13世紀末,用石頭和磚砌築,它是中央市集廣場的主要地標之一,也是舊市政廳唯一留下來的部分,舊市政廳在19世紀時因開闢廣場而被拆除。

鐘樓高70公尺,細看的話會發現它稍微有些傾斜,大約55公分,據說這是1703年的強風所造成的歪斜。鐘樓入口兩側有兩尊石獅雕塑。

13, 聖亞德伯堂 (Kosciol de. Wojciecha)

這座小巧樸實的教堂是市集廣場上最古老的建築,最早的建築在10世紀時僅是木造教堂,11至12世紀期間改為石造羅馬風格,並在17世紀時期整修為巴洛克式風格,頂端加上了圓頂結構。而在教堂地下2公尺處,正是古老市集廣場的原始樓層。目前聖亞德伯堂由考古博物館管理,地下層展示教堂及市集廣場的史料。

聖母聖殿、紡織會館、市政廳鐘樓、聖亞德伯堂,是中央市集廣場最標誌的建築。熙熙攘攘的人群,漂亮華麗的馬車沿著廣場前行;街邊餐廳露天餐位,坐著許多食客,一面品嚐美食,一面欣賞老城風景。整個克拉科夫最熱鬧的地方,大概就在這裡了。

逛完市中心,馬丁叫車讓磊哥和武華姊先回餐廳休息,攔了一部載旅客遊城的計程車,短短的路,竟然開價將近台幣一千元,還好馬丁反應很快,滿街改攔普通計程車,才200元,真是差很大。

14, 聖福里安街 (Floriańska Street)

這裡是克拉科夫最知名也最經典的街道。長335公尺,作為皇家之路的一部分,一路連接至城市的中心 - 中央市集廣場。

這條街道是克拉科夫的第一條鵝卵石道路,在15世紀末時已有許多磚造房屋建於此地,大多屬於貴族及富有的中產階級所有。

兩側的建築在19-20世紀時經過了大規模的改建,但其中仍留下了許多中古世紀的痕跡,包括哥德式或是文藝復興式的立面。它可能是一家商店、餐廳、咖啡館或是夜店,每位遊客總能在此找到感興趣的新鮮事物。

在2007年,波蘭雜誌「Wprost」更將聖福里安街列為波蘭第三著名的街道,僅次於華沙的新世界街 (Nowy Świat Street) 和克拉科夫郊區街 (Krakowskie Przedmieście)。

15, 聖福里安門 (St Florian’s Gate)

聖福里安門是每位旅客進入老城區的必經之道,而這裡也是古時國王返回城堡、外交官及重要人士造訪克拉科夫的重要城門。

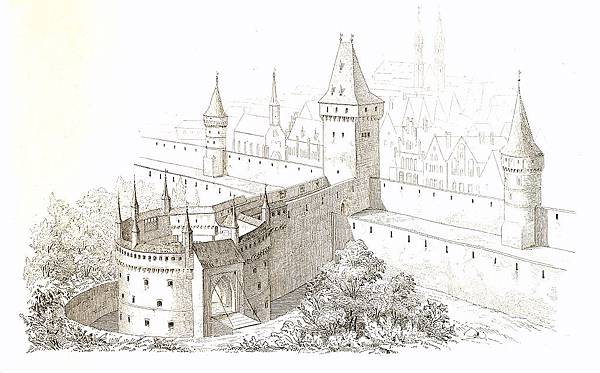

在1241年蒙古人第入侵歐洲時,毀掉了大半的克拉科夫城市,也讓克拉科夫在1285年提議興建新的城牆系統。聖福里安門因此作為城牆的一環建於1307年,是當時進入城市的七座城門之一,也是最重要的一座。(1857年的聖福里安門與甕城,圖源來自網路)

城門的名字,來自於城門外的聖福里安教堂 (St. Florian’s Church),也同時是拉丁文的 Porta Gloriae,也就是榮耀之門 (Gate of Glory) 的意思,讓此處成為皇家之路的起點,一路通往瓦維爾城堡。

16, 最後一站 - 克拉科夫甕城旁的恰爾托雷斯基博物館,是一間歷史最悠久的家族美術館,藏品在波蘭首屈一指,其鎮館之寶是達文西的油畫《抱銀貂的女子》(Lady with an Ermine)。這幅畫與《蒙娜麗莎》、《最後的晚餐》,三幅畫是文藝復興大師達文西最重要的作品。

我查了一下旅遊克拉科夫當天是5月6號 (恰逢週二),這間博物館每逢週二,免收門票。

真不敢想像,這一幅世界名畫的真跡,竟然和我們擦身而過!

17, 克拉科夫甕城 (Kraków Barbican)

這座哥德式的甕城建於1499年,主要是設計來對抗鄂圖曼土耳其的攻擊。當時甕城作為城門的前哨塔,與後方的聖福里安門 (St Florian’s Gate) 透過ㄧ條堅固的廊道作為連接。內部結構寬大空曠,因此能聚集躲藏大量的軍隊於其中。

甕城半徑約25公尺,牆厚達3公尺,設有7座角樓與120個射擊孔,強大的防禦功能讓它撐過了幾次奧地利、瑞典及俄羅斯的進攻。隨著攻城技術的發展演變,甕城也失去了其重要性,在19世紀時還曾面臨被拆除的命運,好在最後仍有保存下來。如今甕城作為克拉科夫歷史博物館的一個分館使用,內部展出關於克拉科夫的城牆與防禦工事歷史,及歷史上在克拉科夫曾發生過的大小戰事。(19世紀甕城圖)

18, 普蘭提環狀公園 (Planty park)

克拉科夫是波蘭的古都,歷史建築遍布於整個城市,但城市並不因此而顯得沉重,正因為克拉科夫有一座環狀公園,圍繞著整個歷史悠久的市中心,猶如城市頸部的一條綠色寶石項鏈。

克拉科夫街道上的現代化藍色有軌電車

晚間在克拉科夫飯店 Hotel Polonia 享用波蘭傳統式餐食:雞肉麵、蔬菜捲搭配薯條、布蕾德經典蛋糕,同時觀賞波蘭民俗舞蹈表演 (不另收費)。

波蘭舞者表演告一段落,下來邀請團隊成員ㄧ起共舞共樂。領隊馬丁說,他們的表演是無酬的,最後特別買了舞者販售的珊瑚紅項鍊捧場贊助他們。

夜晚住宿Expree Krakow Hotel (4 ) ,同樣的飯店住了兩天。